Je suis Arthur Novat et je suis membre de l’atelier pierre novat du nom de mon père le créateur de nombreux panoramas de montagne depuis le début des années 1960.

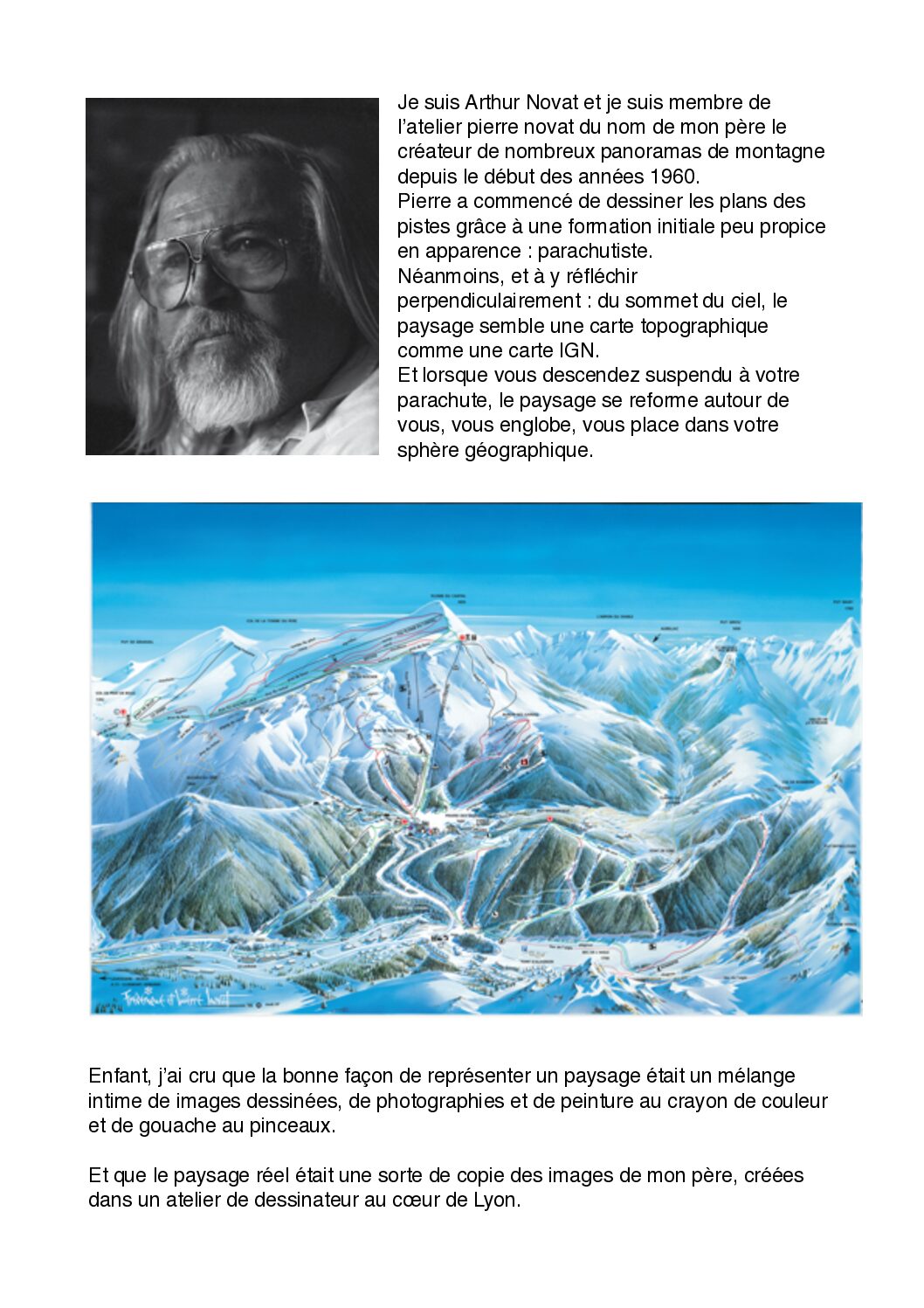

Pierre a commencé de dessiner les plans des pistes grâce à une formation initiale peu propice en apparence : parachutiste.

Néanmoins, et à y réfléchir

perpendiculairement : du sommet du ciel, le paysage semble une carte topographique comme une carte IGN.

Et lorsque vous descendez suspendu à votre parachute, le paysage se reforme autour de vous, vous englobe, vous place dans votre sphère géographique.

Enfant, j’ai cru que la bonne façon de représenter un paysage était un mélange intime de images dessinées, de photographies et de peinture au crayon de couleur et de gouache au pinceaux.

Et que le paysage réel était une sorte de copie des images de mon père, créées dans un atelier de dessinateur au cœur de Lyon.

Depuis de nombreuses années, de grands agrandissements des plans des pistes sont installés sur les domaines skiables pour permettre aux utilisateurs de connaitre l’ouverture et la fermeture des pistes et des remontées et j’ai vu progressivement s’installer les pastilles « vous êtes ici » avec une sorte de gêne, mais sans bien comprendre celle-ci.

Ce malaise devint progressivement plus prégnant, plus gênant et m’a amené à interroger cette confusion.

J’ai fini par comprendre finalement que me situer dans un espace géographique, détaché de moi me dédoublait à un point tel que je devenait le point de géolocalisation au lieu d’être anthropocentré dans un espace topologique : le paysage !

Je suis défini comme un point de repère dans l’espace au lieu que ce soit l’espace qui me définisse.

l’étiquette « vous êtes ici » est un mensonge de plus en plus répandu surtout et particulièrement dans les applications de géolocalisation. Jamais auparavant dans l’histoire nous n’avons été localisé sur une carte mais par rapport au paysage qui nous entoure.

CF Indiana Jones dans la dernière croisade où il professe avant d’être détrompé que jamais une croix sur une carte n’a indiqué l’emplacement d’un trésor.

Quels sont les flèches qui nous permettent de nous situer dans le monde?

Les sens dont nous disposons : la vue, l’ouïe, le toucher, le gout, l’odorat nous servent à trouver notre équilibre mais un vecteur est absent : notre cerveau qui les associe pour former notre image du monde qui nous entoure.

Si l’un nous manque, est-ce que notre place dans le monde disparait? La vue a été considérée comme notre approche géographique majeure dans notre civilisation romantique et néo classique.

j’aimais ses fortes épaules chargées de glace aux reflets d’azur, ses flancs où les pâturages alternent avec les forêts et les éboulis ; ses racines puissantes s’étalant au loin comme celles d’un arbre immense, et toutes séparées par des vallons avec leurs rivelets, leurs cascades, leurs lacs et leurs prairies ; j’aimais tout de la montagne, jusqu’à la mousse jaune ou vertes qui croît sur le rocher, jusqu’à la pierre qui brille au milieu du gazon.

Histoire d’une montagne, par Élisée Reclus (1830-1905).

L’icône de cette perception est le tableau de « L’homme contemplant une mer de nuage » du peintre romantique allemand Caspar David Friedrich ou plus près de nous avec les blogueuses

Emma Scheffer ou Elina Brotherus qui semblent nous montrer la façon correcte de regarder, de se placer pour prendre place face à un paysage.

Ce mode de positionnement fonde notre place idéale, en une place par rapport à la nature, un mode de type classique occidental où nous sommes au sommet de la création. Et ne pas obéir à cette injonction nous retire du monde car enfin l’effort est la justification de l’être humain : aller au plus haut, là où aucun obstacle se dresse devant nous face au monde.

valeur séculière de l’humain.

Cette insinuation, cette conception perdure depuis les premières représentations picturales du paysage -cf Giotto, Van Eyck-.

Le paysage prend ses sources dans la représentation du monde par les images religieuses car le monde est d’essence divine et est donc la représentation de la création divine.

Puis on a vu apparaitre des images du monde intégrées dans la peinture non religieuse même si cette sortie est progressive et continue à intégrer des concepts de la place de l’humain mais une

extraction positive vers la

Sommes-nous sourds, agueusiques, anosmiques, hypoesthésiques?

Et depuis le XX° siècle, de nouvelles voix se font entendre, qui prennent en compte les autres sens qui nous relient au monde réel et non plus simplement géographique, au monde sensible et psycho-philosophique : c’est que nous ne sommes pas devant le paysage mais réellement dedans !

voire nous sommes le paysage.

Car si nous choisissons de ne plus contempler le paysage mais d’en faire partie, alors nous constatons que plus loin qu’une simple dimension sensorielle, nos sens sont des vecteurs de relations nouvelles voir et entendre, sentir et gouter en provoquant alors une émotion, des sentiments, en aiguisant notre sensibilité.

Que ces ressentis se réfèrent aux interprétations du conscient et de l’inconscient pour permettre une émotion plus déterminée, plus large qu’un simple émerveillement face à la beauté du monde.

Alors le paysage n’est plus une vision du monde mais une expérience sensorielle et intellectuelle, cognitive ; une étape de plus vers l’admission de l’être par le paysage.

Ce qui nous permet de comprendre comment la transcendance que traduisait la vision classique du monde -création divine- avant l’invention de la géographie a muté en une perception du sacré appliquée au paysage sensoriel.

La distance à l’objet observé n’est pas la même selon les sens qui sont en jeu : je pense à un roman de Jean Giono où le personnage marche dans la nuit et le brouillard et reconnait le paysage avec son odorat et son ouïe, il perçoit aussi le gout de son paysage. Il est plus proche du paysage que n’importe quelle vision ; géographique parlant, il est situé au cœur même du paysage.

De même, les récits des anciens voyageurs qui se repèrent dans le désert à des dizaines de kilomètres d’Ispahan aux senteurs des roses.

Pour reprendre le travail de l’atelier novat, le paysage représenté n’est pas celui que nous pourrions contempler si nous trouvions une place aérienne face au site des stations de sports d’hiver ; le jeu consiste à faire une image commerciale et

descriptive d’un parc d’attraction sportif.

C’est la qualité première de ce dessin est telle et nous pouvons rajouter le trait

d’artiste qui magnifie ce paysage.

Cette expérience est bien sûr, fortement influencée par le contexte culturel, les

traces de la présence de l’humanité dans le site.

Les recherches les plus récentes nous précisent que les paysages que nous

contemplons sont une construction millénaire, que rien ne ressemble à ce qui était présent avant l’anthropocène.

Pas un centimètre carré des sols que nous foulons qui n’ait été foulé déjà.

Notre perception des paysages est construite par nos sens certes mais également par nos cerveaux qui traitent la géomorphologie, la texture et la végétation, l’hydrologie et l’orographie.

Si nous prévoyons un déplacement, nous nous intéressons principalement à notre itinéraire. Et durant ce déplacement, nous lisons ce que nous pouvons réellement lire et également en fonction de notre mode de déplacement dans l’espace.

Et si nous devons décrire l’esprit du lieu et sa topologie, il est très certain que chacun dessinera un paysage différent de son identité topographique et géographique. Cette façon de percevoir, de comprendre le lieu peut nous amener à supprimer la notion de paysage classique.

En abandonnant ce schéma naturaliste qui est de dépicter une vision indemne d’activité humaine, nous pouvons certainement le vivre comme un engagement au monde polysensoriel, intelligible et cérébral. Un paysage intime et précieux à chacun de nous, un chemin de conversation et d’échange nouveau, dynamique à égale distance entre l’ethnologue et le géographe, entre le savant et le peintre.

Au bout de ce chemin, nous nous interrogeons, nous disputons, nous conversons : qu’est-ce qui fait paysage?

Une première réponse serait ce que Bill Viola nous dit du paysage : In short, landscape is the link between our outer and inner selves

(Le paysage est le lien entre notre moi extérieur et notre moi intérieur )

Donner un horizon en s’arrangeant pour ne pas finir le paysage dans un univers géographique : je vois d’abord et ensuite j’imagine comme dans la peinture de Van Eyck ou de Turner. Nous ressentons le monde qui devient alors un paysage, ce paysage que nous habitons est celui proche de nous par nos sens.

Ce serait donc que le paysage est peut-être constitué de l’ensemble des éléments perçus depuis un lieu ou bien sûr dans un lieu surtout.

Car le milieu géographique depuis ce même point comprend des éléments invisibles. On peut alors considérer que le paysage est l’aspect observable depuis un point de l’espace géographique qui, lui, fait fi de la présence d’un observateur !

Comment pouvons-nous améliorer notre perception du monde qui nous entoure?

L’argumentation peut à cet instant nous aider en analysant la réalité et en proposant une complexification de la donnée de base simple et BINAIRE : je vois le paysage ou je ne le vois pas.

Si l’on décompose le paysage en cinq pôles intriqués, on peut également considérer depuis chaque pôle un paysage indépendant.

Si l’on choisit le pôle ouïe et qu’on l’associe au pôle toucher on réduit la distance du site au point de l’observateur

L’association du pôle ouïe au pôle odorat on étend élastiquement cette distance par rapport au pôle toucher qui pourra devenir le vecteur de la maîtrise de la distance au lieu que se soit nécessairement la vue qui en soit le juge de paix.

Donc si l’on considère notre place face au paysage, ce morcellement des sens nous déplace face aux panoramas en contradiction à la méthode ordinaire : L’observateur se place face à son paysage et le contemple de l’endroit où sont posés ses pieds.

Si l’on imagine que le paysage lui-même nous transmette sa présence par son influence à nos sens, la perspective sensorielle devient tout autre : au lieu d’un vecteur organisé par une exposition univoque, nous produisons alors une dispersion mentale (presque une schizophrénie sensitive) qui semble redéfinir notre rapport au monde et nous multiplie, nous augmente dans cette division qui, loin de nous réduire à la somme de nos perceptions nous permet d’être supérieurs à la somme des parties en une forme dialectique de la relation au réel.

Ainsi que l’expose le philosophe viennois Erhenfels, pionnier de la Gestaltpsychologie, « l’acte de perception n’est pas juxtaposer une foule de détails mais définir des formes globales qui rassemblent leurs éléments entre eux ».

On a alors cette myriade de petits éléments qui forment le paysage.

on peut aussi faire des choix documentaires : vision ouïe, etc… en assemblant plusieurs sens et ainsi la distance de perception entre en compte dans l’acquisition de la sensation considérée.

Et si l’on associe deux sens quel est celui maître et est-ce une addition ou une soustraction du plus lointain par le plus « closer », le plus proche ; ce qui peut minorer ou augmenter notre sens du monde, notre sphère de perception.

En ajoutant à cela le psychisme et l’intellect de l’observateur, il n’est plus question de s’interroger sur les perceptions différentes pour chaque observateur mais donc signifier une autre place pour chacun des observateurs. Ce qui fait qu’un vous êtes ici collectif n’est plus possible mais génère une représentation précise de chacun dans notre propre sphère de perception à l’intérieur d’un panorama.

En abandonnant la représentation du plan des pistes de l’atelier novat, j’ai créé une nouvelle forme de table d’orientation : les tableaux d’orientation. Une immense structure métallique portant un schéma simplifié du paysage et seul l’observateur, placé sur un disque de bronze, peut lire la toponymie associée au site, une réalité augmentée.

et l’observateur, les pieds bien posés sur son disque de métal, peut enfin lire : vous êtes ici !